以下にものしりAIとのやり取りをまとめましたので参考にしてみてください。

※AIの回答には誤りがある場合がございますので、参考に留めて下さい。

メルカリでハンドメイドは禁止になった?

メルカリ ハンドメイド 禁止になった?

メルカリでハンドメイド作品そのものが一律に禁止されたわけではありません。

ただし、2025年10月22日から適用される規約変更により、個人事業主と見なされる「継続的な販売」を行うハンドメイド作家は、通常の「メルカリ」ではなく「メルカリShops」での販売が必須となります。

新しい規約のポイント

- フリマ利用(個人): 趣味の範囲でたまにハンドメイド作品を出品する程度であれば、これまで通り通常のメルカリで販売できます。

- 事業活動(個人事業主・法人): 継続的に販売を行い、事業(ビジネス)と判断される場合は、「メルカリShops」への移行が必要です。

- 判断基準: 「事業活動」と見なされる基準は、出品頻度や販売個数などを総合的に判断されます。

規約変更の背景

この規約変更は、ビジネス利用と個人間取引を明確に分けることを目的としています。事業者が通常のフリマアカウントを利用することを規制し、個人間の不要品取引をより安全に行えるようにするためと考えられます。

販売時の注意点

規約変更に関わらず、ハンドメイド作品を販売する際は、以下の点に注意が必要です。

- 著作権侵害: 著名なキャラクターやブランドのロゴ、デザインなどを無断で使用した作品は、著作権侵害となるため禁止されています。

- 法令違反: 医薬品や危険物など、法律で販売が禁止されているものを手作りして出品することはできません。

- 無在庫販売: 手元にない商品を先に出品する「無在庫販売」もガイドライン違反です。

事業者ってどんな人が該当するの?

そもそもインターネットオークション、フリマサイトにおける【事業者】って、どんな人が該当するの?

とても良い質問です。

インターネットオークションにおける「事業者」とは、単に「よく出品している人」という意味ではなく、基本的には特定商取引法(特商法)上の「事業として取引を行う者」に該当するかどうかで判断されます。以下で詳しく説明します。

特定商取引法における「事業者」の定義

特定商取引法第2条第2項では、

「事業者」とは、自己の営業として又は他人のために営業として取引を行う者をいう。

と定められています。

つまり、営利を目的として継続的に物品等を販売する人が該当します。

要するに利益を得る事を目的としてオークションやフリマサイトを利用している人は全員該当するってことですね!

インターネットオークションで「事業者」とみなされる基準(ガイドラインより)

消費者庁や経済産業省のガイドラインでは、以下のようなケースでは「事業者」とみなされる可能性が高いとされています。

✅ 事業者とみなされる典型例

- 同種の商品を継続的に多数出品している

例:同じ種類の商品を毎週何十点も出している。 - 仕入れて販売している

例:フリマアプリや卸サイトなどから安く仕入れて転売している。 - 販売用在庫を持っている

- 売上が生活の主要な収入源になっている

- 他人から委託を受けて販売している(代理販売)

- 屋号を用いて取引している、またはショップ名を名乗っている

うーん、やっぱりこれってメルカリやヤフオクでお小遣い稼いでる人のほぼ100%の人が該当するってことですね。

⚠️ 逆に「個人(非事業者)」とみなされる例

- 自分や家族の不要品を不定期に出品している

- コレクションを整理目的で売る程度

- 収益が副収入レベルで、営利性・継続性が低い

だから良く【断捨離中】とプロフィールに入れている人がいるんですよね(笑)

でもあれ、なんの目くらましにもなってないんですよ実際は…。

🔹 「事業者」と判断された場合の義務

事業者として出品する場合は、特定商取引法の表示義務が発生します。

必要な表示項目(主なもの)

- 販売業者名(個人なら氏名)

- 所在地

- 電話番号またはメールアドレス(連絡が可能な物に限る)

- 販売価格・送料

- 代金の支払い時期・方法

- 商品の引き渡し時期

- 返品・キャンセル条件(完全返品不可でも実はOK)

特に、オークションサイト上でも「事業者情報」の明示が必要です。

🔹 事業者についてのまとめ

| 項目 | 該当すれば「事業者」になる可能性あり |

|---|---|

| 継続的に出品している | ✅ |

| 仕入れて販売している | ✅ |

| 営利目的で行っている | ✅ |

| 在庫を持っている | ✅ |

| 副業・本業問わず収益を得ている | ✅ |

要するに、「不用品処分」ではなく「販売ビジネス」になっているかがポイントです。

ちなみに何点以上出品してたらアウト?

ちなみにですが、インターネットオークション(フリマサイトも含む)での【事業者】という括りには、一応消費者庁が定めた明確な基準が存在します。

だいぶ古い時期に定められたもので、あくまでも基準としての定めなので、もちろんこれはヤフオクさん、メルカリさん、ラクマさんなどのプラットフォームによる独自のルールなどは含まれておりません。

一応以下に消費者庁ウェブサイトにあるインターネットオークションにおける【事業者】のガイドラインPDFの文章を抜粋して載せておきますね。

インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

1.考え方

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)上の商品等の通信販売をする事業者には、

必要的広告表示事項の表示(同法第11条)及び誇大広告等の禁止(第12条)等の義務が課せられている。インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。

2.説明

インターネット上で申込を受けて行う商品等の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。したがって、インターネット・オークションを通じて商品等を販売する事業者には、特定商取引法の必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務が課されており、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受ける。特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、

営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。

例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される。

「営利の意思」及び「反復継続」は、インターネット・オークション以外の場における取引も含めて総合的に考慮して判断される。すなわち、例えば、インターネット・オークション以外の場(インターネット、現実の場を問わない)における事業者が、その事業で取扱う商品をオークションに出品する場合は、その数量や金額等にかかわらず原則として販売業者に当たる。したがって、例えば、個人事業者が現実の場における事業で取り扱う商品を、単発的にインターネット・オークションを利用して出品する場合は、販売業者による取引に当たる。

また、インターネット・オークション以外の場における取引の態様にかかわらず、インターネット・オークションにおいて以下のような出品をする場合は、通常、当該出品者は販売業者に該当すると考えられる。

インターネット・オークションは、これまで消費者でしかなかった個人が容易に販売業者になることができるというシステムであるが、個人であっても販売業者に該当する場合には、特定商取引法の規制対象となることに注意が必要である。

(1)すべてのカテゴリー・商品について

インターネット・オークションでは、個人が不要品や趣味の収集物等を多数販売するという実態を考慮する必要があるが、例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。但し、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない。商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いこと

に留意すべきである。

①過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合

但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。

②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合

但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。

③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

全文はこちら

「じゃあ要するに100点以上出品がなければ大丈夫って事だね!」と解釈する人もいますが、それは間違っていて、あくまでもこれは消費者庁が「これを満たしてたらあんた確実に事業者だよ」って事を言っているだけで、そもそも「業として営む」とは、

営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。という文章も含まれているので、基本的には少しでも利益を上げてる人は該当するって事になります。

あとはそれをメルカリさんやヤフオクさんやラクマさんがどう判断するかって所なんですね。

メルカリショップは開業届が必須?

メルカリショップって開業届出さなくちゃいけないんでしたっけ?

メルカリShopsの利用にあたって、開業届の提出は法律上の義務ではありません。ただし、事業として継続的に販売を行う場合は、提出するメリットが大きくなります。また、開業届を出さずにメルカリShopsを開設すること自体は一応可能みたいです。

以下に、開業届を提出するメリット・デメリットと、判断のポイントをまとめます。

開業届を出すメリット

- 青色申告による節税効果: 青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けられるため、税負担を大幅に軽減できます。

- 屋号付き口座の開設: ショップ名義の銀行口座を持つことができるため、事業の売上管理がしやすくなります。

- 事業の信用度向上: 金融機関からの融資を受けやすくなるなど、事業としての信用度が上がります。

開業届を出さないデメリット

- 青色申告ができない: 確定申告は白色申告となり、青色申告の特別控除は受けられません。

- 屋号付き口座が作れない: 個人名義の口座で管理する必要があり、事業用の収支管理が煩雑になる可能性があります。

- 補助金や給付金を受けられない場合がある: 申請条件に開業届の提出が含まれている場合、補助金や給付金を利用できなくなります。

開業届を提出する判断のポイント

- 継続性: 趣味の範囲を超えて、反復・継続してハンドメイド作品を販売し、利益を得ているかどうか。

- 売上規模: 年間の所得が一定額(副業の場合は20万円など)を超える場合、確定申告が必要になります。開業届は税務署が事業活動を把握するための書類であり、事業所得として申告するなら提出を検討すべきです。

- 事業拡大の予定: 将来的にハンドメイド作家として本格的に事業を拡大していく予定があるなら、早めに開業届を出しておくと、青色申告などのメリットを享受できます。

結論として、メルカリShopsでハンドメイド作品を継続的に販売していくのであれば、開業届を提出し、青色申告を選択するのが最もおすすめです。ただし、開業届を出さなくてもショップ開設は可能で、その場合でも所得に応じた確定申告は必要になります。どちらの道を選ぶかは、ご自身の活動規模や将来的な計画によって決めましょう。

メルカリとハンドメイドについてのまとめ

- ハンドメイド自体の出品が禁止になったわけではない

- 継続して売るならメルカリショップへの移行をしましょう

- メルカリショップは開業届が必須ではない(記事執筆時点の現状)

- どちらにしても一定以上の所得があれば確定申告は必須

2025年10月13日追記|エグいほど厳しくなってました…

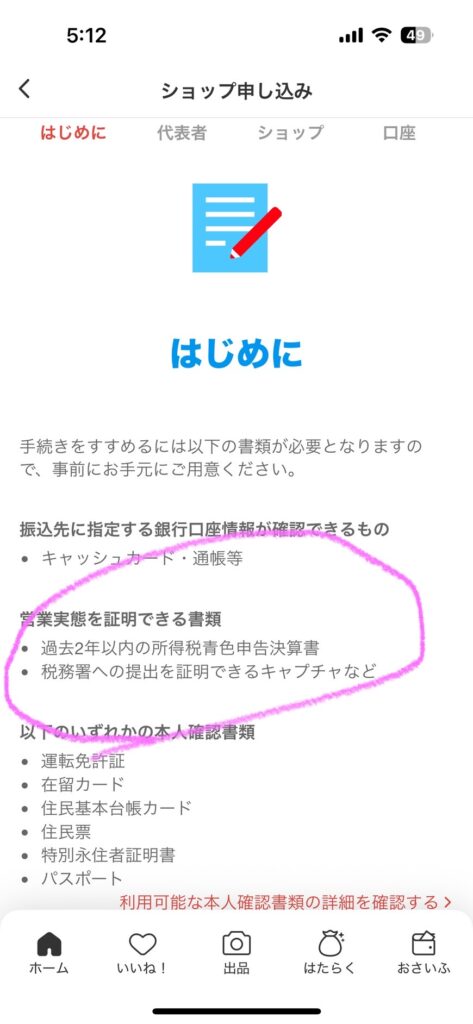

↑試しにメルカリショップに申し込もうかなと思って公式の案内ページを開いたら、前に確認した時よりも格段に厳しくなっておりました…。

以前は必要なかった【営業実態を証明できる書類】が追加されており、過去2年以内の所得税青色申告決算書&税務署への提出を証明できるキャプチャなどが必要になっておりました。

いやこれはかなりメルカリショップへの申し込み基準が厳格化されたみたいですね…。

しかし少し疑問なのが、青色申告決算書は本当にマストなのか?という事です。

なぜなら、個人事業主が皆、青色申告をしているとは限りませんし、特にハンドメイドアーティストに関してはほとんどが白色申告なのでは?と思うので、もしも本当に過去2年以内の所得税青色申告決算書が必要となれば、恐らくですが99%のハンドメイドアーティストは締め出しを喰らうことになります。

メルカリさん自身の首を強烈に絞めかねない条件だと感じますし、これがマストであるとは思えないんだよなあ…。

なぜ青色申告決算書をほとんど用意できないのかと言いますと、青色申告決算書を作るにはちゃんとした簿記が必要になってくるため、副業レベルでスモールビジネスをやっている人間にとっては手間でしかないので、ほとんどのスモールビジネスを営む個人事業主は【白色申告】をしているはずなのです。(筆者のまわりはそうです)

筆者自身も長年個人事業主を営んでおりますが、控除される金額が増えるメリットよりも手間(デメリット)の方が勝ってしまうため、簡易記帳でOKな白色申告を長年行っております。

法律的にも白色申告じゃいけないという決まりはないですし、なぜメルカリさんの必要書類に【青色申告決算書】が指定されているのかが疑問なのです。

ではせっかくなのでここで少し詳しく青色申告と白色申告の違いを見てみましょう。

面倒なのでものしりAIにまとめさせましたので参考にして下さい。

青色申告と白色申告の違い

白色申告って年収いくらまでの個人事業主ができる申告ですか?

いくら以上稼いだら青色申告じゃないとダメとかありますか?

良い質問です。

結論から言うと――

✅ 白色申告は「誰でもできる」

白色申告は、所得の金額に制限はありません。

つまり、年収や売上がいくらであっても「白色申告」を選ぶこと自体は可能です。

ただし、「青色申告を選ばない=節税のチャンスを逃す」というデメリットがあります。

💡 白色申告と青色申告の違いをざっくり整理

| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |

|---|---|---|

| 帳簿 | 簡易帳簿(家計簿的) | 複式簿記(または簡易簿記) |

| 控除 | なし | 最大65万円(電子申告・複式簿記)または10万円 |

| 赤字の繰越 | 不可 | 最大3年間繰越可 |

| 家族への給料 | 経費にできない(事業専従者控除のみ) | 経費にできる(青色事業専従者給与) |

| 税務署への届け出 | 不要 | 開業時に「青色申告承認申請書」が必要 |

💰 白色申告でいくらまでOK?

- 白色申告は 所得(売上−経費)の額に関係なくOK です。

- ただし、年収が300万円〜500万円を超えるあたりからは、帳簿付けの手間が増えるため、

節税面で青色申告に切り替える人がほとんどです。

⚠️ 青色申告を「強制される」ことはないが…

「いくら以上稼いだら青色にしないとダメ」という法律上のラインは存在しません。

ただし、次のようなケースでは実質的に青色にした方が圧倒的に有利です👇

- 売上が数百万円以上あり、経費や減価償却が多い

- 家族に手伝ってもらっている

- 将来、事業を拡大したい・融資を受けたい

- 赤字を翌年に繰り越したい

📝 まとめ

- 白色申告:誰でもできる、ただし控除や節税メリットは少ない

- 青色申告:届出が必要、帳簿が少し面倒だが節税メリットが大きい

- 強制ラインはないが、年収300万円〜以上なら青色申告が圧倒的に得

年収が300万を超えると記帳の方法が変わるんですか?

とても良いポイントです。

ここは混同しやすいところですが、以下で詳しく説明しますね。

✅ 結論:

「年収300万円を超えたら記帳の方法が変わる」わけではありません。

ただし、「記帳義務の対象になる範囲が変わった」というルールはあります。

💡 まず整理:白色申告でも記帳義務はある

昔(平成26年より前)は、

白色申告者には記帳義務がなかったため、家計簿レベルでOKでした。

しかし現在は、

白色申告者でも、すべての個人事業主に記帳と帳簿保存義務があります。

つまり、

年収が100万円でも300万円でも1,000万円でも、

全員が「収入」「経費」「領収書」などを記録・保存する義務があります。

📘 記帳の方法はこう違う

| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |

|---|---|---|

| 記帳方法 | 簡易簿記(単式簿記) | 簡易簿記または複式簿記 |

| 帳簿の種類 | 収入・支出帳、経費帳、現金出納帳など簡単なもの | 仕訳帳・総勘定元帳など本格的な会計帳簿 |

| 保存期間 | 7年(または5年) | 7年 |

| 目的 | 所得計算・税務署への説明用 | 所得計算+青色特典の適用用 |

🧾 「年収300万円」あたりが話題になる理由

これは法律上の義務ではなく、実務的な目安です。

- 年収(売上)が300万円を超えると、

・経費項目が増え

・領収書も多くなり

・確定申告時に自動計算が必要になる

ため、白色の簡易帳簿では限界が来ることが多いです。

そのため、

「そろそろ青色申告にした方がいい」という意味で

「300万円が目安」と言われているんですね。

✏️ まとめ

| 内容 | 白色申告 | 青色申告 |

|---|---|---|

| 記帳義務 | あり(全員) | あり(全員) |

| 記帳方法 | 簡易簿記(単式) | 複式簿記(65万円控除) |

| 年収による変更義務 | なし | 自由選択(ただし青の方が有利) |

| 「300万円ルール」 | 法律ではない。実務上の切り替え目安。 |

というわけで別に個人事業主が必ずしも青色申告をしなくてはいけないと言うわけではないんです。

筆者は当記事執筆時点で個人事業主歴10年弱になりますが、ずっと白色申告を選択しております。

前述しましたが、得られるメリットよりもデメリットの方が大きいと判断したからです。

年間の売上が3000万くらいになったら税理士さんに依頼しようかなと思ってるので、そこまでは私の事業の最大のテーマである【効率化】を最優先し、白色申告を自分でし続けるつもりです。

もちろん領収書の保管や記帳は常にし続けてずっと保存しておりますが。

実際にメルカリさんに問い合わせてみました

どうしても青色申告決算書が必要という部分が納得いかなかった筆者は、実際にメルカリさんにお問い合わせをしてみました。

問い合わせた内容

問い合わせた内容、質問は以下の通りです。

初めまして。メルカリさんを長い間利用させて頂いている○○と申します。

メルカリshops開設の申請書類に関する質問をさせて頂きます。

当方個人事業主として約10年ほど生計を立てており、その一環でECの運営を行っているのですが、今回のメルカリさんの利用規約改定を受け、メルカリshopsへの移行を検討しております。

つきましては、メルカリさんが公開しているメルカリshops開設申請の必要書類に【過去二年間の青色申告決算書】とありますが、これは必須書類になりますでしょうか。

結論から申し上げますと、私はこれまでずっと白色申告で確定申告を行ってきており、これからも税理士さんを雇うまでは手間の問題から白色申告を行うつもりでいます。

その場合はメルカリshopsに移行する事はできないという認識でよろしいでしょうか。

【青色申告決算書】が必須でなく、あれば確実性が増しますよのレベルなのか、絶対に必要な書類なのかを明言して頂きたく質問させて頂きました。

御多忙の中大変御手数ではございますが、何卒ご返信よろしくお願いいたします。

と、要するに【青色申告決算書】は必須なんですか?と言うだけの質問なのですが、こちらの本気度が伝わるように、あえて長文で質問を送ってみました。

ビジネスシーンにおいて本来ならば質問は簡潔にまとめるべきなのですが、今回は【転売ヤー締め出し】がメルカリさんの目的だと思ったので、あまりシンプルすぎる質問文だと変に私のメルカリアカウントが怪しまれるかなと勘ぐったのです(笑)

メルカリさんからの解答

そして数日後にメルカリさんから返ってきた解答は以下の通りです。

お問い合わせありがとうございます。

個人事業主の場合、青色申告の事業者さまのみ、お申し込みいただけます。

個人事業主の方は、お申し込みの際、以下2点の書類をご提出ください。

《ご提出いただく書類 2点》

・過去2年以内の所得税青色申告決算書

・確定申告書の税務署への提出を証明できるスクリーンショット

なお、白色申告の事業者さまをはじめ、青色申告お事業者さまであっても、以下の書類ではお申し込みいただけません。

《受付できない書類の例》

・開業届

・確定申告書

・確定申告書の控え

・所得税青色申告承認申請書

お申し込み時にご用意いただくものなど、ご不明な点がございましたら、まずは以下のガイドをご参照いただけますと幸いです。

※添付リンクはショップ開設に必要な情報や準備するものページだったので割愛します

えええーーー!!

これはもうびっくりです!

なんと青色申告決算書はマストだと言うのです。

という事は基本的にほとんどの転売系個人事業主やハンドメイドアーティストはサヨウナラというスタンスだと言うわけです…。

これはかなり驚きの解答でした。

てっきり筆者は【白色申告】でも良いけど、【青色申告決算書】があればなお確実だよのスタンスだと思っていたので、青色申告決算書が絶対に必要ですよと言われるとは思っていなかったのです。

だって前述しましたが、個人輸入を嗜む個人事業主や、副業レベルで転売を楽しむ人、さらには趣味の延長でハンドメイド作品を売っているアーティストの方など、小規模な利益を目的としてメルカリを利用している人たちが【青色申告】なんてしてるわけがないのです。

もしもこれを本気でメルカリさんが全滅させる気でくるならば、50%くらいのメルカリユーザーがいなくなっちゃうんじゃないのかなあ…。

今回の規約改定って、ニンテンドースイッチ2とか、政府の備蓄米とかを悪質に転売してる悪い転売ヤーを根絶する事が目的のはずなのですが、このやり方というか方向性だと、健全に転売を楽しんでいる転売屋も全滅じゃないですか…。

転売ヤーって本当は悪い人たちじゃないんだよ!

転売ヤーは悪くない?

ちなみに、日本人の多くが大きな勘違いをしているのですが、転売ヤーって別に悪い人たちではないし、そもそも転売って健全なビジネスなんですよ。

なぜなら転売は全ての商売の基本中の基本だからです。

コンビニもスーパーマーケットも【安く卸しから仕入れて、我々消費者に高く売る】というビジネスモデルです。でも誰もコンビニやスーパーマーケットを転売ヤーなどと呼んではいませんよね?

〖健全な転売ヤー〗と【悪質な転売ヤー】の違いを知ろう

ニンテンドースイッチ2や政府備蓄米、限定グッズや1人何点までと決まった商品、さらに少し前だとマスクやティッシュなどを悪質な買い占めにより独占し、それを法外な値段で転売する【悪質な転売ヤー】のせいで、【転売ヤー】というビジネスモデル自体が悪だとされてしまっているのです。

憎まれるべきは【転売しないでね】って言われている物を転売したり、モラルに反する転売を繰り返している一部の転売ヤーだけのはずなんです。

なのに今では転売ヤーという言葉だけが独り歩きしており、個人で仕入れを行いネットオークションやフリマサイトで販売し利益を上げるだけで、【なんか悪い事をしてる人】にされてしまうのです。

皆さんが普通に利用している洋服屋さんも、雑貨屋さんも、基本的には転売なんですよ…(笑)

【賢くない人】にならないで!

筆者は以前に「お仕事なにされてるんですか?」と聞かれた際に、「ネットで転売してます」と答えていましたが、そうすると高確率で「え…?あ、犯罪者ですか…?」とか「情弱だましてお金稼いでるんですか…」とか、ネガティブで偏見に満ちた反応が返ってくるのです(笑)

なので今では「個人輸入です」と答えています(笑)

もう一度書きますが、筆者が行っている海外の卸しやバイヤーから安く商品を買い、日本のマーケットで利益を乗せて販売する行為は、決して悪質な転売ヤーのそれではなく、健全な小売り業のそれなんです。

もしもこの記事をここまで読んでくれた熱心な方がおりましたら、「転売」という言葉について是非理解を深めていってくだされば幸いです。

もし筆者のような個人輸入を嗜む者が犯罪者であったり情弱をだます悪人だったとしたら、世の中すべての小売業は犯罪者という事になります(笑)

プライドとプロ意識をもってやってます

筆者は個人事業主になる前の会社員時代から、「いつかこれで一人前になって、自分の力だけで稼いでやるんだ」と一生懸命にネットショップの運営や個人輸入の事を勉強してきました。

仕事が終わったあとに朝まで商売の勉強をしたり、時にはアメリカまで実際に行ってみたりもしました。

我々個人輸入を嗜む者も、言うなれば転売ヤーです。

でもよく考えてみて欲しいのですが、我々個人輸入を商売として個人で営む者は、【仕入】【検品】【出品】【梱包】【発送】をすべて一人でこなしております。

もちろん海外からの買い付けになるので、不良品があれば対応だってそれなりに労力がかかります。

チープな転売ヤーはこの検品などを怠ったりもしますが、私はプロ意識を持って「購入者がガッカリするような商売は絶対にしない」事を心がけて、少しでも自身の基準に至らない商品があれば厳しくチェックし、細かく状態を明記して販売しております。

こうやって大変な工程を得て、直で海外サイトから商品を買うよりも安全に消費者へ品物を届けているわけです。

消費者は膨大な海外マーケットから商品を選定する手間を省けて、さらに返品のリスクを解消できるわけです。

それに対する手数料を我々は利益として価格に乗せて販売しております。

これのどこが【犯罪】であり、【悪質な行為】なんだって話なんですよ…(´;ω;`)ウゥゥ

仕入れだって相当な時間をかけてきて今の安定したショップが構築されているわけで、適当な気持ちで商品を選んだ事なんて一度もないんです。

メルカリさんはどこまでやる?

さて、ここまで記事を読んでくれた熱心な読者様ならば、一部の悪質な転売ヤーを除き、普通の転売ヤーが悪い人たちではなく、健全な商売を営む者として認識できたと思います。

ならば今回の規約改定により、メルカリさんがどこまで我々健全な転売ヤーを取り締まり締め出すのか、という所が気になる所ですよね。

あくまでも今回の規約改定はメルカリさん独自の者であり、他のプラットフォームではここまでの厳格な(というか厳しすぎる)ルールは現状ないです。

ちなみにヤフオク!さんは、消費税納税義務が発生する販売者はヤフオクストアに移行してねというスタンスで、そこまで満たしてない個人事業主ならば、別にビジネスアカウントにしなくても良いよという素敵なスタンス。

もちろん特定商取引法に関してはヤフオクさんどうこうの前に消費者庁が定めている決まりなので、継続して利益を得ている人ならば特定商取引法に基づく表記はしなくてはならないのは変わらない。

なのでヤフオクの自己紹介(プロフィール)文あたりにでも特定商取引法に基づく表記を入れておけば問題ないはず。

そもそもの話、メルカリshopsもヤフオクストアも、匿名発送が使えない時点で利益的に考えれば移行するメリットなんてないわけですし、普通の小規模ビジネスを展開する個人事業主には移行する理由がないんです。

匿名発送が使えないイコール、宛名書きの手間が発生するわけです。(匿名発送は基本QRの読み込みで宛名書きがないため)

副業レベルやってる人間がわざわざ宛名書きの決して無視できない手間を被ってまで、なぜshops化、ストア化する必要があるというのでしょう。

我々も遊びでやっているわけではなく、筆者の場合は家族も養っております。

デメリットしかないshops化をするくらいなら、他の販路を考えるのが現実的でしょう。

筆者はここ数年のメルカリさんの動きを少し懸念していたので、早々に撤退して今は不用品の販売やだぶついた在庫をたまに出品する程度なのですが、いまだにメルカリさんメインで転売をし生計を立てている人や、ハンドメイドアーティストさんは、今回の規約改定を受けてきっと大きなショックを受けた事でしょう。

中には焦って既にshops化してしまい、大きな利益を失った同業者もいます。(※宛名書きの手間で今までできていた事が出来なくなった事と評価の引き継ぎができず0からの再スタートとなる事などのデメリットが大きな原因と分析)

※当記事執筆時点だと、メルカリshopsはらくらくメルカリ便(ヤマト運輸)のみ使えるため、郵便局のゆうゆうメルカリ便を使ってた人は使えなくなるので宛名書きの手間が発生します。

でもメルカリshopsに移行しないと、いつアカウントBANされてしまうかわからない不安な生活を送るはめになる。

どちらを選んでもハッピーではないですよこれは…。

しかも青色申告決算書が用意できる人は利益が下がったとしても一応メルカリshopsに移行はできるので、とりあえずアカウントBANの心配はないですが、我々白色申告で確定申告をしている個人事業主はそもそもメルカリshopsに移行すらできないので、ある日突然訪れるアカウントBANを待つしかない状況だと言うわけです…。

さて、このどちらに転んでも多くの利用者が離れて行くだろう状況で、いったいメルカリさんはどこまで取り締まる?

メルカリさんは日本企業ですし、仮想通貨の分野やメルカリハロ(メルカリハロに関しては撤退が決まっているが)などの人材派遣の分野にも手を広げているため、恐らく行政からかなり口酸っぱく言われているので、ここまで踏み込んだ規約改定に至ったのでしょうが、ガチで改定後の規約通りに小規模の事業者を取り締まってしまった場合、相当な額の収益源になるとケンズは考えています。

それはメルカリさんの株主や役員が考えているよりも遥かに大規模な減収だと思うのです。

対する同分野の一番のライバル企業はバリバリの外国資本企業。しばらくは規約は緩いままか、下手をするとずっと緩いままという事も考えられます。

そうすると相当な数のユーザーがライバル企業のマーケットに流れていってしまうのではないでしょうか。

いくら手広く事業を拡大しているメルカリさんでも、元の核となる事業であるフリマが衰退しすぎるのは、得策とは言えないんじゃないかなあ…。

まあいつかはこうなる日が遅かれ早かれ来るだろうとは思っていましたが、なぜ【白色申告】の個人事業主まで締め出してしまうような規約改定に踏み切ったのかが、どうしても筆者には解せないんですよね…(;´・ω・)

まあどちらにせよ、我々プラットフォームを利用して商売を営む者は、土地を借りてお店を出させてもらってる状態です。

どうしても今回のような大規模な規約改定などがあると立場が弱く、急に路頭に迷ってしまう場合があるので、ケンズ的にはプラットフォームに依存しないための【独自のブランド】の構築をオススメ致します。

独自のブランドの構築、知名度の強化は、個人事業で物販、ECを嗜む者にとって絶対に怠ってはいけない重大項目であり、これを怠ると今回みたく急に詰みます。

物販を営む者は【独自のブランド】を構築しよう

お店の名前を広めましょう

最後にここまで読んでくれた方だけに物販で20年ご飯を食べる者としてアドバイスをば。

前項で少し書きましたが、絶対に【独自のブランド】を構築してください。

要するに、ただ仕入れて売ってなんとなく日銭を稼ぐのではなく、並行して自分のお店のブランド力の強化に力を注いでください。

転売ヤーさんならば自分の得意な商品で世界観を構築し、固定客やファンを獲得しましょう。

ハンドメイドアーティストや作家さんなどは、自身のブランド名や作家名の知名度アップに力を注ぎましょう。

どちらにも共通して言えるのは、自分のブランド(または作家名)の名前を広める事です。

お店の名前が少しずつでも広まれば、もしも今回のメルカリさんの規約改定で弾かれアカウントがBANされたとしても、他のプラットフォームでまた再起をはかれます。

もしも自分のお店の名前をつけず、なんとなく物販をやってるだけだった場合、メインのプラットフォームでアカウントがBANされてしまうと、またゼロからのスタートになってしまいます。

ホームページを持ちましょう

自身のブランドを構築する上で、絶対に必要なモノは【ブランドのホームページ】です。

これがないと何も始まりません。

ケンズがコンサルしているハンドメイドアーティストの方が「Instagram頑張ってるからホームページはいらないや」と仰った事があります。

しかしSNSのアカウントもメルカリさんなどのプラットフォームと同じ理由で、ある日突然アクセスできなくなる日が来るかもしれませんし、乗っ取られたり何らかの理由でアカウントにアクセスできなくなれば一瞬にして消えてしまいます。

ホームページならば日々きちんとバックアップを取れば何かあっても復旧できますし、プラットフォームの規約などに左右される事はありません。

そしてホームページが絶対に必要な理由のもう一つは、例えばメルカリでたくさんハンドメイド作品を売って、少しずつファンがついてきたとしましょう。

すると「この人の作品好きだな、アカウント名がお店の名前なのかな?ちょっと調べてみよう…」と、貴重なファンの方が次にする事は検索です。

Googleさんなどの検索エンジンから、あなたのお店の名前やアカウント名を検索するのです。Z世代なんかはSNSで検索をかけたりもしますが、まだやはり検索のシェアはGoogleさんなどの検索エンジンがぶっちぎりトップです。

そうした時に、あなたのお店、ブランドのホームページがヒットしなかったとするとどうでしょうか。

「…なんだ、ただメルカリで素人が売ってるだけなのか…」と、せっかくあなたに興味を持ってくれたファンの方はガッカリしてしまう事でしょう。

そして同時にブランドに対する信用を失うのです。

検索してホームページが無かった場合に、人々が頭に浮かべる事は「怪しさ」なのだそう。

「ホームページもないんだ」「実態がないのか」と、不審がるのです。

実際に求職活動をした事がある方ならわかると思いますが、応募しようとした企業のホームページを調べたりしましたよね?

そこでもしも応募先の会社のホームページが出てこなかったらどう思うでしょうか。

やはりほとんどの人が思い浮かべる事は「ホームページもないなんて、大丈夫かこの会社…」なのです。

それくらい今の世の中はホームページはあって当たり前のモノなのです。

逆にあって当たり前のモノがないと、途端にダメなイメージがついてしまいますから、自身のお店を持つ者は、必ずホームページを開設しましょう。

公式LINEの開設

そしてホームページと同じくらい大事なのが、公式LINEを持つ事です。

例えばメルカリのアカウントがBANされたとして、じゃあヤフオクで再起を図ろうと思っても、それをメルカリでついていたフォロワーさんに伝える手段がないんです。

なので公式LINEなどで熱心なフォロワーさんにお知らせを伝える手段を持っておかないと、やはりメインのプラットフォームから何らかの理由で締め出された時に弱いのです。

公式LINEのフォロワー獲得方法については、筆者のオンラインコミュニティにてアドバイスしておりますので、興味がある方は是非わたしにコンタクトを取ってきてください。

筆者は仲間内でオンライン完結型の不動産サービスを発足させた時も、この公式LINEにてほとんどの利益を上げておりました。

それくらいネットビジネスにおいて公式LINEの構築は重要項目なのです。

コメント