以下の点が、川崎のストーカー殺人事件を契機に問題視されている主な論点です。事実と異なる情報を避けるため、時系列などの詳細は割愛しています。

- 警察によるストーカー認識不足

被害相談があっても「単なる交際トラブル」として扱われ、ストーカー行為として正式認定されにくい運用になっていた疑いがあります。 - 法制度の要件・運用面の課題

ストーカー規制法では「繰り返し性」や「継続的証拠」の提出が必要とされ、単発的・断片的な被害申告では対応が難しい仕組みです。 - 証拠収集と情報共有の難しさ

加害者がSNSや連絡先を複数使い分けるケースが増え、同一人物の継続的な嫌がらせと立証しづらいため、警察側の動きが制約される事例があります。 - 被害者支援・フォローアップ体制の脆弱さ

警察相談後の安全確保策や専門窓口との連携が十分とは言えず、継続的に被害者をサポートする仕組みの強化が求められています。 - 捜査の迅速性と権限行使の遅れ

任意捜査から強制捜査への切り替え判断が慎重すぎるため、被害の切迫性が高まっても十分な捜査権限が行使されないケースが指摘されています。 - 社会的認識と啓発の不足

「ストーカーは軽い迷惑行為」という誤解が根強く、法規制や被害の深刻さについての理解・啓発が不十分なままです。 - メディア報道による誤解・憶測の拡散

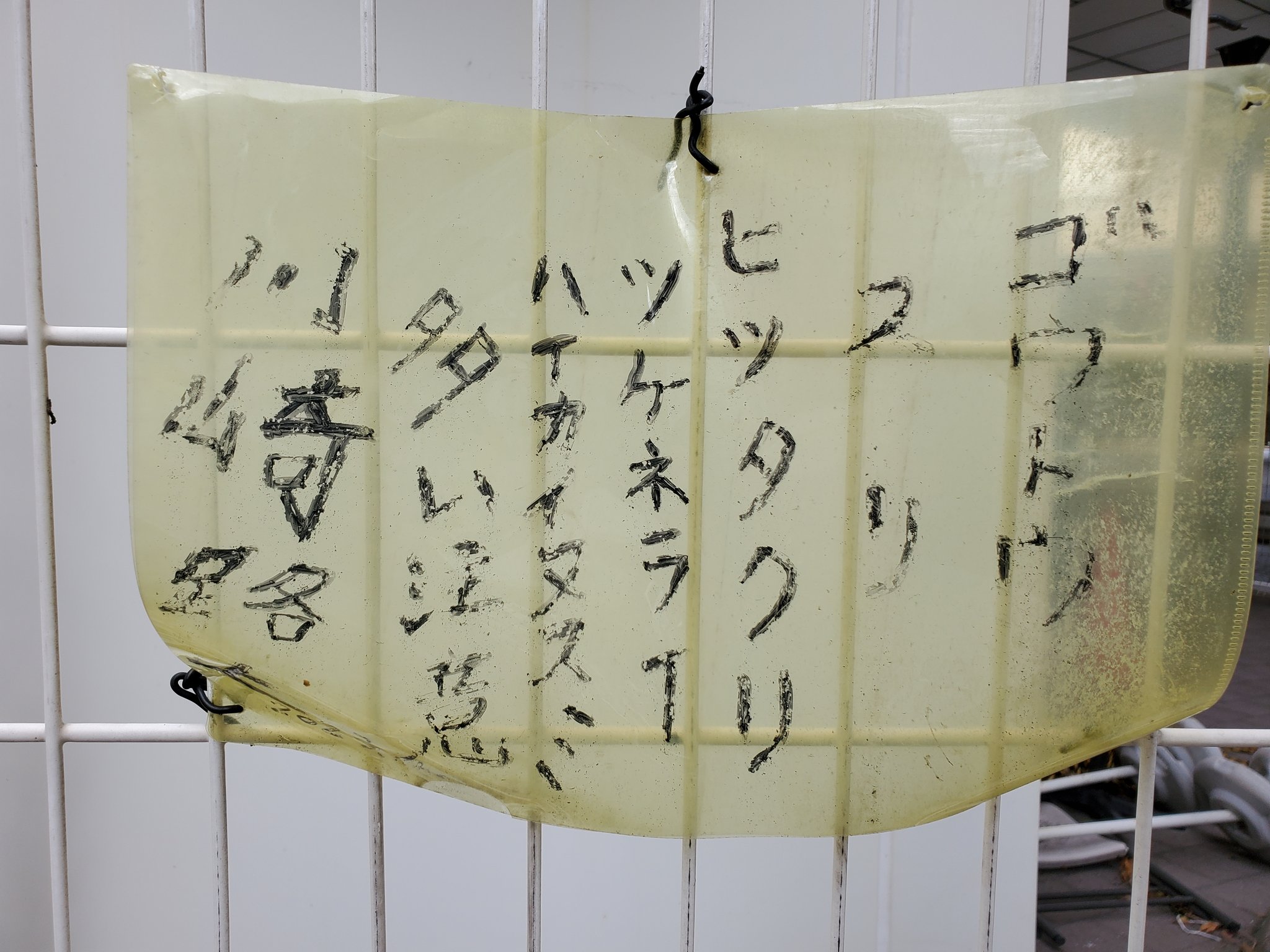

十分な事実確認を経ないままSNSや一部メディアで憶測が広まり、関係者や世論に不必要な混乱を招く事例が見られます。

これらの問題を踏まえ、警察対応の見直し、法運用の改善、被害者支援体制の強化、そして社会全体での啓発活動が急務とされています。

コメント